Um Aliens zu begegnen, muss man nicht von Reisen zu fernen Sternensystemen träumen. Ein Besuch in einem brasilianischen Indigenen-Reservat reicht aus, die unterschiedliche Betrachtungsweise der Umwelt und der Zeit aus der Perspektive einer vollkommen anderen Kultur zu erfahren. Das Dorf, zu dessen einwöchigem Fest wir von zwei Indigenen in dem Biokonstruktionskurs in Brasília eingeladen wurden, liegt in einem mit kleineren Flüssen und Bachläufen durchzogenen Indianerreservat zusammen mit 21 weiteren Dörfern im Norden des brasilianischen Bundesstaates Tocantins. Ausgehend von der brasilianischen Kleinstadt Itacajá verbindet eine bucklige Erdstraße die jeweils als Kreis angelegten indigenen Siedlungen mit je einem zentralen Platz für rituelle Handlungen in der Mitte. Der typische Aufbau eines Krahô-Dorfes sieht so aus. Am Morgen nach unserer Ankunft werden wir von einem Vorsänger des Festes mit einem Lied begrüßt.

Die Kultur der Krahô-Indianer, ehemalige Nomaden, die nun aufgrund der Begrenztheit des Reservats zur Sesshaftigkeit gezwungen sind, ist so verschieden von der europäisch und afrikanisch geprägten Kultur der Brasilianer, dass sie sich trotz des über hundertjährigen Kontaktes und des Lebens in einem Reservat seit fast 60 Jahren noch immer größtenteils erhalten hat. Die auffälligsten und sofort spürbaren Unterschiede bestehen in der Wahrnehmung der Natur und der Zeit. Die Krahô sind noch immer vornehmlich Jäger und Sammler und betrachten ihre natürliche Umwelt als allgegenwärtigen Versorger. Wasser und Nahrung sind jederzeit verfügbar. Hunger ist die Motivation, um sich auf die Suche nach etwas Essbarem zu machen. Aufgrund dieser Sichtweise bewahren sich die Indigenen im Erwachsenenalter etwas, das wir „kindlich“ nennen würden: das fast ausschließliche Leben im sorgenfreien Hier und Jetzt. Gedanken an die Zukunft und das Schmieden von Plänen zu Veränderung der gegenwärtigen Situation spielen im Bewusstsein der Indigenen nur eine untergeordnete Rolle. Hat man diesen zentralen und konstituierenden Unterschied einmal verstanden, kann man auch die für uns widersprüchlichen Verhaltensweisen der Indigenen im Umgang mit Errungenschaften der brasilianischen Kultur nachvollziehen. So verwundert es nicht, wenn das Dorf tagelang nicht über fließendes Wasser verfügt, weil der Sprit für die vom brasilianischen Staat installierte, dieselbetriebene Wasserpumpe am Fluss ausgegangen ist. Auslöser für das Sammeln von Geld und den Kauf von neuem Treibstoff ist nicht die Sorge um den Ausfall der Wasserversorgung in der Zukunft, sondern der Ausfall selbst.

Neben dem Transport von Wasser mittels der Pumpe und eines Rohrleitungssystems vom ca. einen Kilometer entfernt liegenden Fluss sind noch weitere brasilianische Einflüsse auf den ersten Blick sichtbar. Die Männer tragen ausschließlich Shorts, wobei der Oberkörper tagsüber frei bleibt und nur nachts gelegentlich mit einem T-Shirt bedeckt wird. Die Frauen nutzen bunte Stoffe als Kleider, die bei Mädchen und älteren Frauen jedoch nur den Unterleib bedecken. Das schamhafte Verdecken sekundärer Geschlechtsmerkmale durch Oberteile und Büstenhalter wird nur von Frauen mittleren Alters betrieben. Man trägt Havajanas – Flipflops – als Schuhwerk. Einige der Familien verfügen über Mopeds.

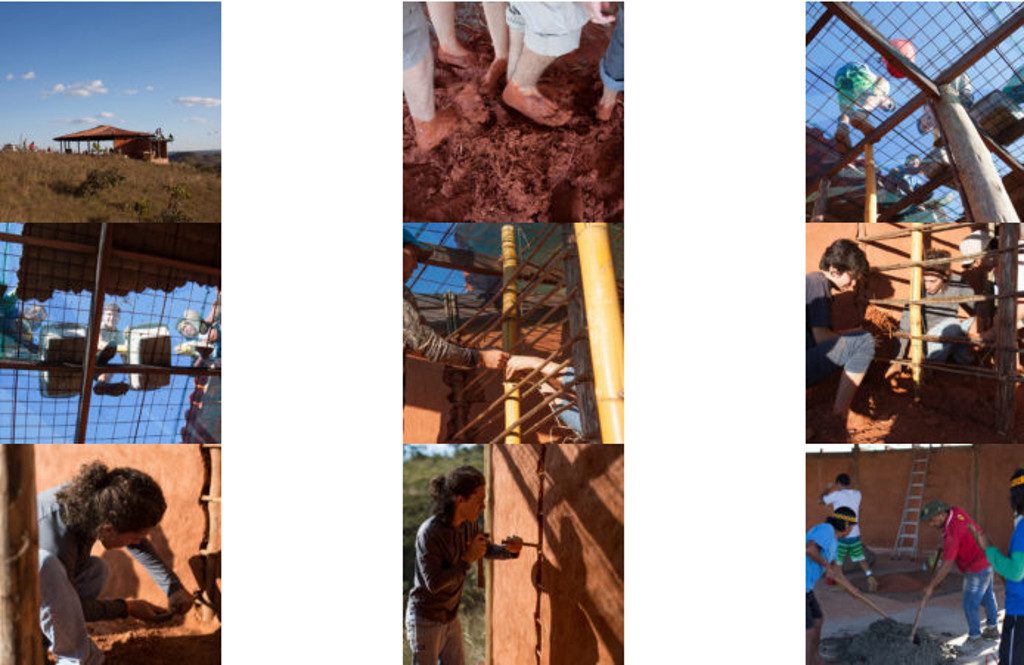

Der größte und allgegenwärtige Einfluss brasilianischer Kultur ist jedoch der Stromversorgung geschuldet. Mit ihr kommen Radio und Fernsehen. Smartphones mit Internetzugang sind bei der jüngeren Generation zum Alltagsgegenstand geworden. Das Dorf mit 22 Häusern, in denen jeweils zwei bis drei Familien und insgesamt circa 80 Kinder leben, verfügt über drei Fernseher, und nicht selten kann man nachts laute brasilianische Pop-Musik hören. Dies wirkt selbst auf außenstehende Beobachter aufgrund der Andersartigkeit der indigenen Kultur befremdlich. Der unschönste Nebeneffekt des Zugangs zu modernen Produktionsgütern ist der überall herumliegende Müll, Plastiktüten und andere, sich nicht natürlich abbauende Materialien. Aufgrund ihrer nomadischen Vergangenheit verfügen die Krahô dieses Dorfes, das im Vergleich zu Nachbarsiedlungen großen Wert auf den Erhalt der ursprünglichen Kultur legt, noch nicht einmal über Toiletten. Die Notdurft wird 30 bis 40 Meter entfernt vom Haus in den Büschen verrichtet. Die einstöckigen Häuser bestehen aus simplen Holzskeletten, welche das Dach aus geflochtenen Palmblättern tragen. Nur wenige Gebäude verfügen über Seitenwände aus Lehm und Holz oder Blättern. Manche Familien züchten Hühner, andere bauen ein wenig Maniok an. Tauschhandel und gegenseitiges Aushelfen ist zu vermuten.

Das Schulgebäude reiht sich zwar in den Kreis der Häuser des Dorfes ein, ist aber ein Fremdkörper, der seine Daseinsberechtigung nur aus der aufgezwungen brasilianischen Schulpflicht bezieht. Da es nicht von den Indigenen errichtet wurde, sticht auch seine Bauweise heraus. Es verfügt über dichte, aus Holzplanken bestehende Außen- und Innenwände sowie verschließbare Türen. Die Kinder der Indigenen lernen dort von brasilianischen Lehrerinnen und Lehrern Portugiesisch und Grundschulwissen. Selbst die ältesten Dorfbewohner sprechen neben ihrer indigenen Sprache gebrochen bis fließend Portugiesisch, was darauf schließen lässt, dass die schulischen Einrichtungen die langfristigste und wichtigste Schnittstelle zur brasilianischen Kultur darstellen. Für die westlichen Besucher des Indianerfestes – neben uns eine ehemalige brasilianische Bundesrichterin, ein Hobbyfotograf, der in einer IT-Firma arbeitet, eine eingewanderte italienische Ärztin aus Sardinien sowie der ehemalige Berufsschullehrer und Architekt João, der zufälligerweise Bruder unseres Nachbarn Flavio ist – ist die Schule Botschaftsgebäude und Unterkunft in einem.

In Gesprächen mit den Lehrern, Betreuern, Gästen und Einwohnern des Dorfes erfahren wir in den drei Tagen unseres Aufenthaltes mehr über die Einflüsse der brasilianischen Kultur auf die Krahô und die Probleme, die damit einhergehen. Über die staatliche Grundversorgung „Bolsa Familia“, deren Ansatz eigentlich die Vermeidung von Kinderarbeit ist, erhalten die indigenen Familien einmal pro Monat eine finanzielle Unterstützung, die hauptsächlich in den Erwerb von Grundnahrungsmitteln angelegt wird. Für die Indigenen hat diese aufwandslose Nahrungsversorgung jedoch große Nachteile. Da anstatt Honig und Früchte nun Zucker konsumiert und keine Zahnpflege betrieben wird, leiden bereits Kinder und Jugendliche unter Karies. Das Gebiss junger Frauen und Männer weist Lücken durch gezogene Zähne auf, wenn sie lächeln. Ältere Menschen ab 40 Jahren verfügen über fast gar keine Zähne mehr. Man erschrickt innerlich, wenn man erfährt, dass Indios, die man aufgrund ihres Äußeren als ungefähr gleichaltrig geschätzt hat, tatsächlich 15 Jahre jünger sind.

Das Dorf, das wir besuchen, hat sich erst vor zehn Jahren gegründet. Die Bewohner haben sich von ihrer ursprünglichen Dorfgemeinschaft getrennt, weil diese in ihren Augen zu sehr der brasilianischen Kultur verfallen war und mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. Ähnlich wie die Ostasiaten verfügen die Indigenen Amerikas nicht über die entsprechenden Enzyme, um dieses Gift abzubauen, und werden schon von geringen Mengen betrunken wie süchtig. Als Ersatzdroge dient den Bewohnern unseres Dorfes Marihuana, welches regelmäßig, insbesondere von den Erwachsenen, konsumiert wird.

Während der zwei Tage des einwöchigen Festes, an denen wir anwesend sind, können wir verschiedene Rituale und Festaktivitäten beobachten. Jede Nacht ab ein Uhr beginnen auf dem zentralen Platz in der Mitte des Dorfes Gesänge von Frauen- oder Männergruppen, die ohne Unterbrechung bis zum Anbruch des Tages fortgeführt werden. Ein Vorsänger mit einer einfachen Rassel gibt den eintönigen Takt und die Melodie vor. Gesungen werden hauptsächlich Laute, die man aus Cowboy- und Indianerfilmen aus den 60ern kennt. In dieser Hinsicht ist die Fiktion nicht weit entfernt von der Realität. Das Ziel dieser Übung ist natürlich die Erreichung eines gemeinsamen Trance-Zustands.

Ein weiterer Teil der Festivität ist das Baumstamm-Wettschleppen. Schwere Bambus-Baumstümpfe werden von mehreren Männer- und Frauengruppen von einem acht Kilometer entferntem Ort möglichst schnell ins Dorf gebracht. Die einzelnen Gruppenmitglieder wechseln sich beim Tragen ab. Wie sehr es dabei nicht ums Gewinnen und um Fairness geht, zeigt das Beispiel einer Gruppe, die den Start verpasst hat und mit Motorrädern zur führenden Mannschaft aufschließt. Wenn die erste Männergruppe im Dorf ankommt, muss sie solange mit dem Baumstumpf im Kreis um den Dorfplatz rennen, bis die Frauengruppe das Ziel auch erreicht hat. Der Hintergrund dieses Wettbewerbs erscheint aufgrund der nomadischen Vergangenheit des Volkes eindeutig. Man will sich fit halten für das beständige Umziehen der Gemeinschaft.

Am letzten Tag des Festes steht ein Initiationsritual an. Zwei Jungen werden geschmückt und offiziell in die Männergemeinschaft des Dorfes aufgenommen.

Die Hierarchiestruktur der Indigenen-Gemeinschaft ist für uns nicht vollkommen durchschaubar. Es gibt jeweils einen Oberhäuptling sowie Unterhäuptlinge auf beiden Seiten der Geschlechter. Allerdings wird uns nicht klar, ob die Hierarchiestufen an das Alter, die Familienabstammung oder eine Wahl gebunden ist. Eindeutig ist jedoch, dass die Häuptlinge sowie die Älteren des Dorfes die Traditionen der Indigenen fortführen wollen, während viele Jüngere sich nur mäßig an den Ritualen des Festes beteiligen. Entfernt erinnert die Situation an ein oberbayrisches Dorf, dessen Ältesten sich darüber beklagen, dass die Jugend sich für die Kultur aus Radio und Fernsehen interessiert, die Traditionen nicht mehr pflegt und in die Städte abwandert.

Aus Neugierde frage ich einen 15-jährigen Indio-Jungen, dessen portugiesischer Name „Paulo Seis“ lautet, wie er sich seine Zukunft vorstellt; ob er im Dorf bleiben oder in die Stadt will.

Etwas zögernd antwortet er, er wolle bleiben. Ich entgegne, dass ich ihn verstehen kann und auch so leben will wie die Krahô. Völlig baff fragt er mich, warum. Spontan und ehrlich antworte ich: „Wir Weißen mögen Flugzeuge und Autos besitzen, um zu reisen und die Welt kennenzulernen. Doch dafür müssen wir arbeiten. Viele arbeiten ihr ganzes Leben und können sich noch nicht einmal Reisen leisten. An die elf Monate im Jahr müssen wir wie die Sklaven Land- oder Firmenbesitzern dienen, um einen Monat frei zu sein und das Leben zu genießen. Die Krahô hingegen genießen fast das ganze Jahr ihr Leben und kennen keinen Landbesitz. Außerdem ist es unsere Kultur, welche für die Umweltzerstörung und den Klimawandel verantwortlich ist, und nicht die der Indigenen.“

Später stelle ich mit Bedauern fest, wie ausgerechnet ältere Frauen und Männer der Dorfgemeinschaft versuchen, den wenigen weißen Gästen handgefertigten Schmuck zu verkaufen, um an Geld zu kommen. Ich ahne, dass die indigene Kultur auf Dauer von der brasilianischen aufgesogen wird. Durch das Dorf der Indigenen geht ein Riss. Er ist äußerlich sichtbar durch Kleidung, Strommasten, Wasserversorgung, Müll, Mopeds und Smartphones. Doch auch in den Köpfen der Bewohner ist er spürbar. Durch den hohen Stellenwert technischer Geräte und billiger Grundnahrungsmittel hat Geld die gleiche Bedeutung bekommen wie die Jagd oder der Anbau von Maniok. Das ist insofern bedauerlich, da unsere Kultur nicht das Glück und die Sicherung der Existenz der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft zum Ziel hat, sondern die Maximierung des Gewinns einiger Weniger durch Ausbeutung von Menschen und Bodenschätzen sowie die Umdeutung der Menschen zu individuellen Konsumenten, die unnötige Dinge kaufen, um die Leere zu füllen, welche eine größtenteils sinnentleerte Arbeit in ihnen hinterlässt.

Gefällt mir:

Gefällt mir Wird geladen …